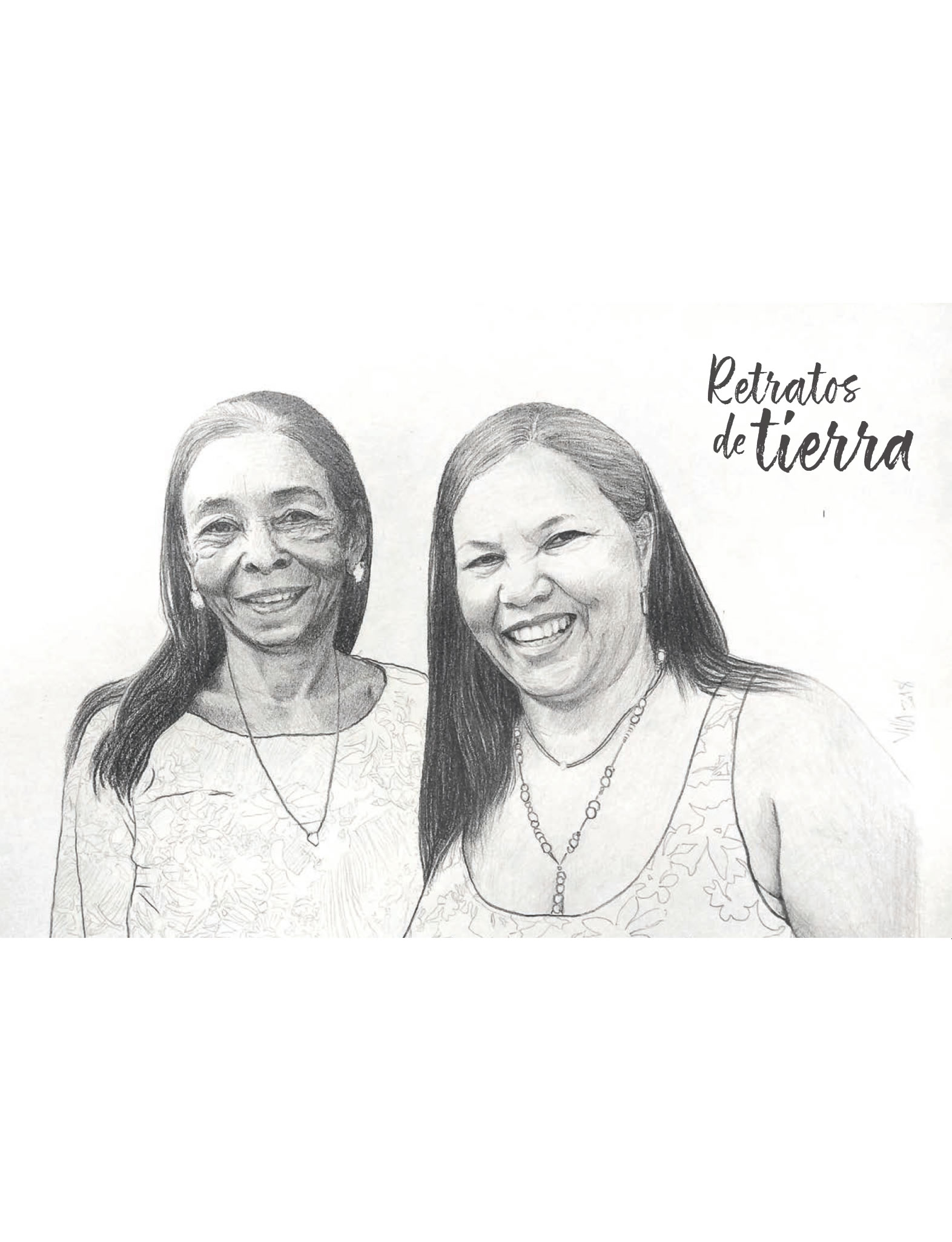

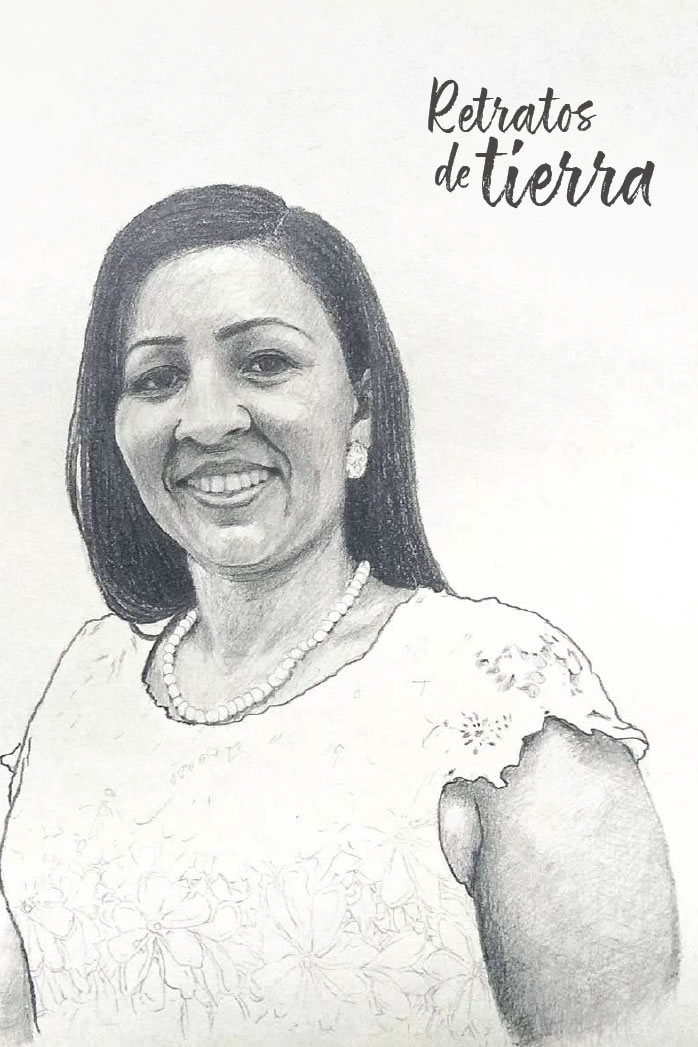

Hay quienes dicen que algunas mujeres forman nidos en cada lugar al que llegan. Lesa Daza es un nido andante. Todo su ser refleja la sensación de una casa de madera sólida con amplios pasillos en los que la brisa refresca la vida, el agua calma la garganta seca y una sonrisa amplia y blanca tranquiliza el corazón preocupado.

Tal vez es que Lesa refleja un poco de aquel lugar en el que creció, una finca en la vereda La Suiza del corregimiento de Salaminita, en Pivijay (Magdalena). Tres quebradas pasaban por la que era su casa. Cada vez que su mamá iba por compras a Fundación, a 20 minutos por carretera, Lesa se escapaba con sus hermanos a pescar. Tomaba un faldón o un vestido largo de su madre, se lo ponía y lo estiraba en el agua para convertirlo en atarraya.

En las mañanas, con 30 pelados más de las parcelas recorrían los casi cuatro kilómetros de la trocha hasta la escuela en el casco urbano. Y a mediodía, a sol caliente, entre fregadera y piedras que pateaban, regresaban a las fincas.

En la tarde del 7 de junio de 1999, cuando Lesa tenía 14 años de edad y de paz, entre una brisa lamentosa que caía, llegaron a su casa dos de sus hermanos junto a seis o siete hombres, sofocados, con miradas desbordadas y entre susurros algo le contaron a Armando Daza, padre de Lesa. Todos en la casa, hasta los que no escucharon la historia, sintieron que no era una historia fácil de oír. Sus hermanos se marcharon, pero dejaron la tensión.

A las siete de la noche, Lesa oyó: ¡Mataron a María! Eran 60 personas que lloraban y gritaban. Estaban guiados por sus hermanos. Todos huían de los paramilitares del Frente Pivijay que ese día habían decidido enseñar su violencia a Salaminita. La casa de Lesa fue el refugio de todos, que esa noche sólo pudieron esperar la luz del día siguiente.

La masacre

Cerca de 30 hombres armados al mando de Tomás Gregorio Freyle Guillén, alias Esteban, que lideraba el Frente perteneciente al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el más sanguinario según Justicia y Paz, llegó a Salaminita en camionetas y disparando al aire.

A los niños los encerraron en la casa de María Palmera y en Telecom. Los adultos y jóvenes fueron reunidos frente a la tienda de Belisario Bocanegra. Detuvieron a las flotas que pasaban por la carretera que atraviesa el pueblo por la mitad y que conecta Fundación y Pivijay.

Asesinaron a María del Rosario Hernández, inspectora de la Policía, por haber denunciado que los paramilitares estaban dejando a los muertos a la orilla de la carretera, muertos que ella sola debía levantar. Ninguna entidad había respondido a sus denuncias, ninguna lo hizo después de su muerte.

También mataron a Óscar Barrios, quien había llegado a pasar el día con su esposa en el pueblo. El tercer muerto fue Carlos Cantillo, un jornalero poco conocido en la zona. Los cuerpos de María y Óscar fueron recogidos por la comunidad. El de Cantillo duró tres días en la calle, hasta que la Cruz Roja llegó.

La hermana de Lesa atendía la oficina de Telecom y estaba en la lista de los que iban a matar. Se salvó porque había tenido que ir a Fundación con su esposo, que llevaba días hospitalizado por fiebre tifoidea.

Éxodo y la permanencia

Salaminita nació de la lucha campesina de los años 70 y 80. Se necesitaron años para incubar la construcción del pueblo. En 1986 el Incora les otorgó a los campesinos la propiedad de 16 fincas del casco rural (300 hectáreas) en las veredas La Suiza y El Jardín, a la par se fueron construyendo las 49 casas del casco urbano (casi 4 hectáreas), la escuela, Telecom y la cancha de fútbol.

Tan sólo en unas horas Salaminita se convirtió en un pueblo fantasma. Algunas familias fueron a Fundación y otras a Pivijay, para empezar. Con los días, varias terminaron en pueblos de Atlántico, Sucre, La Guajira y hasta en Venezuela

Semanas después, alias 'Gitano' destruyó las casas con bulldozers, para evitar que la guerrilla se escondiera allí. Los paras arrancaron y se llevaron los cables de electricidad, el techo del colegio, los muebles del centro de salud y hasta la virgen del rosario que tenían en la iglesia.

Lesa terminó en casa de unas tías en Barranquilla. Tras el primer año las cosas se tornaron difíciles de llevar, sus tías habían empezado a cobrarle una mensualidad, debía responder por todos los oficios de la casa, por sus estudios y cuadrar el dinero para los productos de aseo personal. La familia se había dividido: una hermana estaba en La Guajira, dos hermanos en Minca, otros se quedaron en Fundación.

Durante los primeros meses, Armando iba todos los días a la finca para ordeñar la leche que vendía y les enviaba dinero a sus hijos. Con el tiempo se quedó a dormir. En las noches escuchaba los disparos y enfrentamientos, en los caminos encontraba muertos que podían durar días tirados. Un día unos amigos lo encontraron a él, mareado, desorientado y sostenido por un palo en la carretera. Los médicos le diagnosticaron estrés.

A pesar de todo, Armando volvió a la finca. Lesa, la menor de todos, y sus diez hermanos empezaron a regresar de visita. Nuevamente, tras enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares, su casa se convirtió en refugio, esta vez de los parceleros de la vereda El Jardín que huían para salvar sus vidas, ya que de las casas poco pudieron sacar.

En esos años, los Daza vieron llegar a su finca personas que preguntaban quién era el dueño, cuántas hectáreas tenían, qué producían. Por esos cuestionamientos, dos de los hermanos no pudieron volver. Otro hermano, que trabajaba en El Jardín, estuvo retenido durante cuatro días; no entendieron el episodio como un secuestro porque ya estaban acostumbrados a ese tipo de episodios. Otro de los hermanos Daza también fue retenido, sólo duró un día, y lo liberaron con la condición de que llevara dos gallinas. Para buscar más dinero, Armando trabajaba sembrando maíz en una finca lejana de su casa, pero uno de los terratenientes le robó varios de los cultivos. Lesa lo vio todo.

El día que finalmente decidieron dejar la finca fue cuando un hombre llegó buscando a Armando y, al no encontrarlo, llamó por teléfono a alguien y le dijo que no había podido "poner la corbata", una frase que usaban los paramilitares para referirse a los asesinatos que realizaban. Lesa y sus hermanos consiguieron un camión y un tractor y se llevaron todo lo que pudieron para no volver más.

¿Cómo nace una líder?

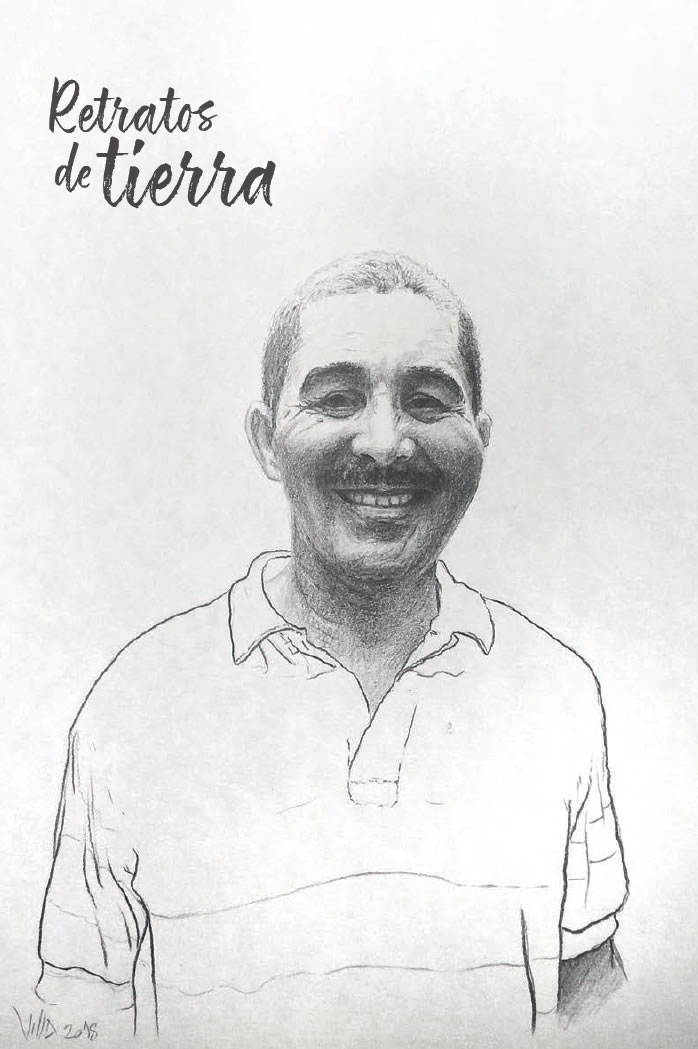

Armando Daza es uno de los campesinos que en los años 70 y 80 luchó para que el Incora les adjudicara terrenos que habían estado en disputa con terratenientes. Lesa creció escuchando esas historias y viendo cómo su casa era el lugar de reunión en Semana Santa, en Navidad, Año Nuevo y otras fechas.

En 2007, tras un par de años de tranquilidad en Bocatoma, la vereda en donde los Daza se reubicaron, la Junta de Acción Comunal entregó mercados que el hermano de Lesa estaba encargado de distribuir. Ella lo ayudó. Unos meses después, la Junta hizo elecciones de cargos y el hermano fue nombrado presidente, sin embargo tuvo que irse a Venezuela por un mejor empleo y decidió dejar a Lesa, que había aceptado un cargo en la Junta sólo por ayudar, como encargada de la presidencia mientras él regresaba.

Su hermano volvió dos años más tarde, casi para las nuevas elecciones. Lesa se presentó como candidata, pero perdió por un voto. Sin embargo, aunque había otro presidente, la gente siguió buscando a Lesa, de 23 años, como si nada hubiese cambiado.

La restitución

En 2013, varios funcionarios de la Unidad de Restitución (URT) se dirigían a la zona y una líder cercana a Lesa y que conocía lo sucedido en Salaminita, le pidió reunir unas cuantas personas de la comunidad. "Yo ni sabía qué era eso de restitución ni nada de esas cosas" , dice Lesa entre risas que se mezclan con una vergüenza que a veces se la asoma cuando siente que su falta de títulos académicos o un reconocimiento profesional frenasen sus ideas. Quizás Lesa no es consciente que puede explicar claramente la Ley 1148 o los procedimientos de la restitución de tierras, o que cuando se para en un escenario es tan imponente y certera como cualquier abogada. Y es que en un país de burócratas y trampas como es Colombia, a los campesinos les ha tocado convertirse, a golpes de experiencia y no de salones de clase, en abogados, psicólogos y hasta en topógrafos.

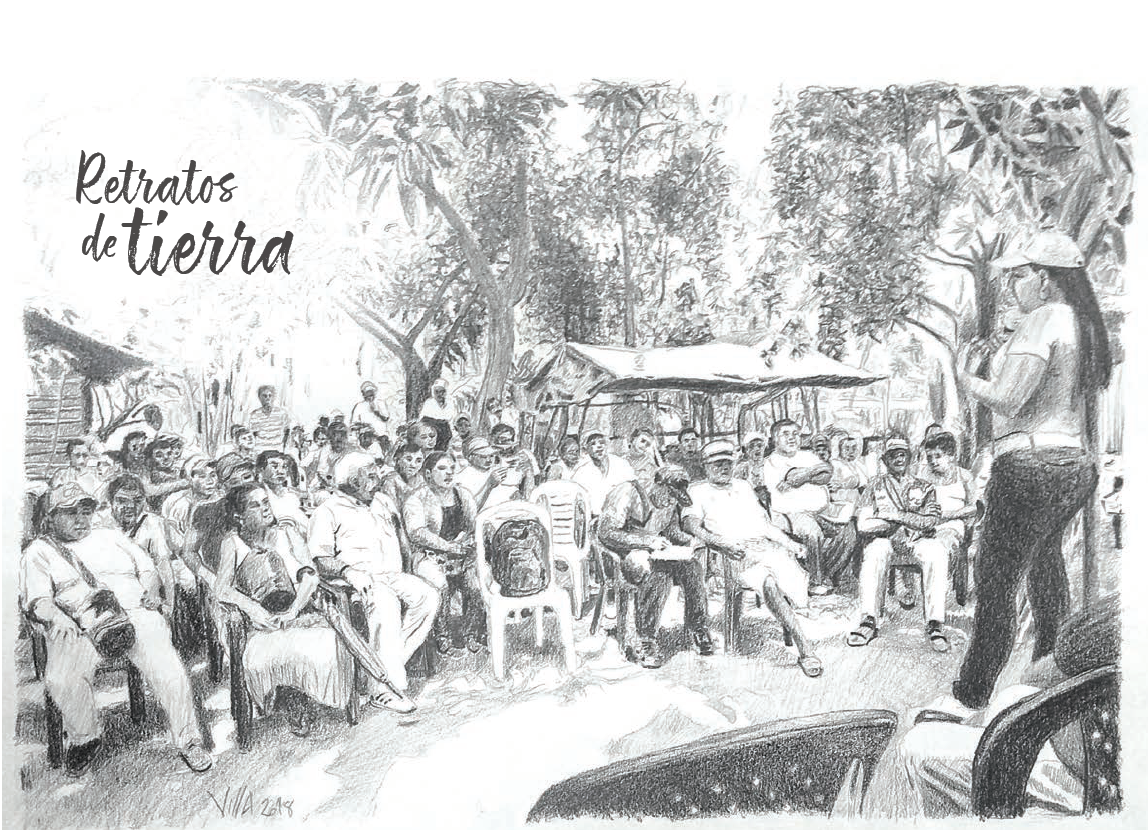

Ese día, Lesa a punta de llamadas había reunido a casi 100 de los 211 habitantes de Salaminita. Pero los funcionarios no tenían en su agenda reunirse con ellos, tenían reunión en otra vereda. La líder les había mentido. Con la gente frente a los restos del pueblo y las miradas sobre Lesa, se paró con otros tantos en la carretera, detuvo la camioneta de la URT y no los dejó ir hasta conseguir una cita para contar su historia. No sabía Lesa, las dulzuras y amarguras que traerían los siguientes años, porque reclamar tierras en un país que lleva dos siglos peleando por ellas, no es tarea sencilla.

Con talleres con las entidades, la comunidad entendió qué eran los derechos territoriales que tenían y ese mismo 2013 inició su proceso ante la URT, que los contactó con la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) para que los representara.

Decir que han vivido de todo para regresar a su territorio es poco. En 2014 crearon Asorenacer, para agrupar las víctimas y darles representación. Con funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi atravesaron metro a metro la zona, por áreas que estaban tapadas con monte crecido tras años sin gente. Predio a predio definieron los límites, identificaron dónde estaba la cancha de fútbol y la escuela.

La demanda de restitución fue admitida por el Juez Segundo de Restitución de Tierras de Santa Marta y durante tres años pasó de mano en mano, llegó hasta revisión de la Corte Constitucional. Recibieron el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados, del Movimiento Sueco por la Reconciliación, del Centro de Investigación de Educación Popular (Cinep), de la Universidad del Magdalena. El Tribunal de Cartagena por descongestión envió el proceso al Tribunal de Antioquia.

Durante esos tres años, Lesa, junto a la comunidad y los abogados de la CCJ, habló con todos, esperó a todos y convenció a todos. ¿Cómo lo hizo? ¡Ajá!, pues contándole los que nos había pasado, nosotros decíamos la verdad.

El tiempo de renacer

Lesa tiene el tipo de belleza por la que le cantaban a Matilde Lina: "es elegante, todos la admiran y en su tierra tiene fama". Y sí, Lesa también ha hecho sonreír la sabana como Matilde. Lo hizo en diciembre de 2016 cuando les contó a las más de 200 personas de Salaminita, que el Tribunal de Antioquia les había devuelto las tierras.

Esas sonrisas fueron más amplias durante la entrega oficial de la sentencia, en un evento público en Pivijay. La URT y el Ministerio de Vivienda les entregaron una llave que simbolizaba los 1.637 millones de pesos para construir las casas. Dos años después, el Ministerio y otras entidades no tienen idea del dinero. La comunidad intenta mantener limpio el terreno, con machetes cortan el monte que crece en los cimientos de las casas que aún se ven. Nada más ha pasado.

A la entrega en Pivijay tuvieron que ir con policías y soldados armados, por el temor de las amenazas de los opositores y la presencia en la zona de varios exparamilitares que ya cumplieron su sentencia. Y como nadie quería, pero todos esperaban, al lugar llegaron los hijos de los opositores, conocidos por haber sido cercanos y financiadores de grupos paramilitares.

Los opositores

Después de todo lo vivido, a los habitantes de Salaminita ya les quitaron casi todos los miedos. Sólo tienen la vida. Por eso luchan. "El día de morir es uno solo y eso es el día de Dios", dice Lesa para cerrar el tema y que nadie más le pregunte si no piensa en sus hijos y sus hermanos. Su mamá ya no le habla del tema.

Los opositores de Salaminita, como son llamados quienes ocuparon o compraron con mala fe las tierras o sabiendo que habían sido despojadas a la fuerza, son Adolfo Díaz Quintero, quien tiene casa por cárcel preventiva por el desplazamiento de Salaminita, su esposa y su hijo Rigoberto. Es un reconocido ganadero que llegaba a casa de Lesa, pedía café y pasaba hasta una tarde entera meciéndose en la hamaca mientras veía el paisaje. Siempre les repetía que, si decidían vender, sólo le vendieran a él. Los otros opositores son Vicente Rueda y María Teresa Rueda.

Díaz y los Rueda fueron acusados por el exparamilitar Daniel Velásquez, alias Careniña, de ser financiadores del Frente Pivijay. También dijo que se estado reunido con Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', en la finca La Zulia, para crear el Frente, días antes de los asesinatos y el desplazamiento. Tanto los Ruedas como Díaz sólo pagaron entre 100 mil y 150 mil pesos por cada predio en la zona urbana.

Meses antes de la entrega de la sentencia de restitución, Eliécer Royero, investigador privado contratado por Díaz, abordó al hermano de Lesa, lo acosó hasta que lo hizo declarar en un juzgado que Díaz Quintero no estaba involucrado con grupos armados. Royero fue asesinado ese mismo año, en 2016.

La tierra, un problema heredado

Si le preguntan a Lesa por qué le gusta el trabajo comunitario, que no le genera sueldo y sí amenazas, con la chispeante y honesta forma costeña responde: "¡Oiga, ni sé! Pero no me quedo quieta hasta no ver reconstruida a Salaminita, lo veo en mi mente". Y es verdad, pues ha rechazado varios empleos para no descuidar a la comunidad.

Su hija no ve como opción ser una líder; quiere ayudar al pueblo a organizarse y hacer cosas buenas por la gente, como policía. Su sobrina, que creció en La Guajira al ser alejada de la violencia, sin miramientos dice que sí quiere ser como su tía: "ella habla, viaja y mira". Lesa ha empezado a llevar a su sobrina a los escenarios de participación, para que aprenda de los mayores.

¿Por qué no dejas esto Lesa?, le insiste alguno, siempre, en alguna reunión. "Yo sólo tuve la oportunidad de hacer algo, y las cosas se dieron, no fue nada más".

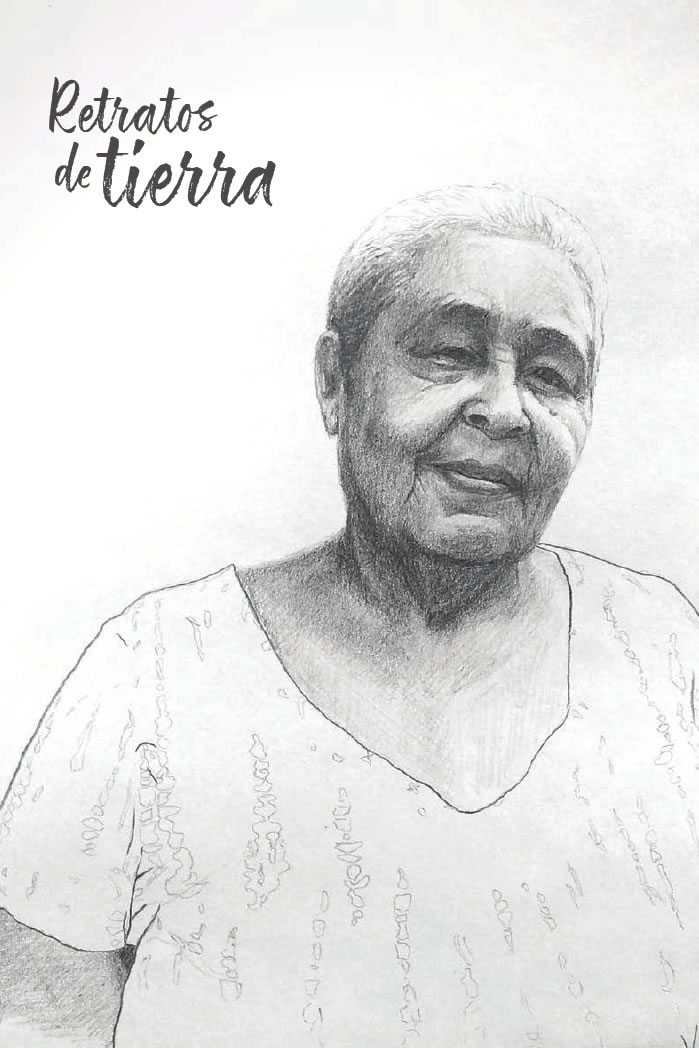

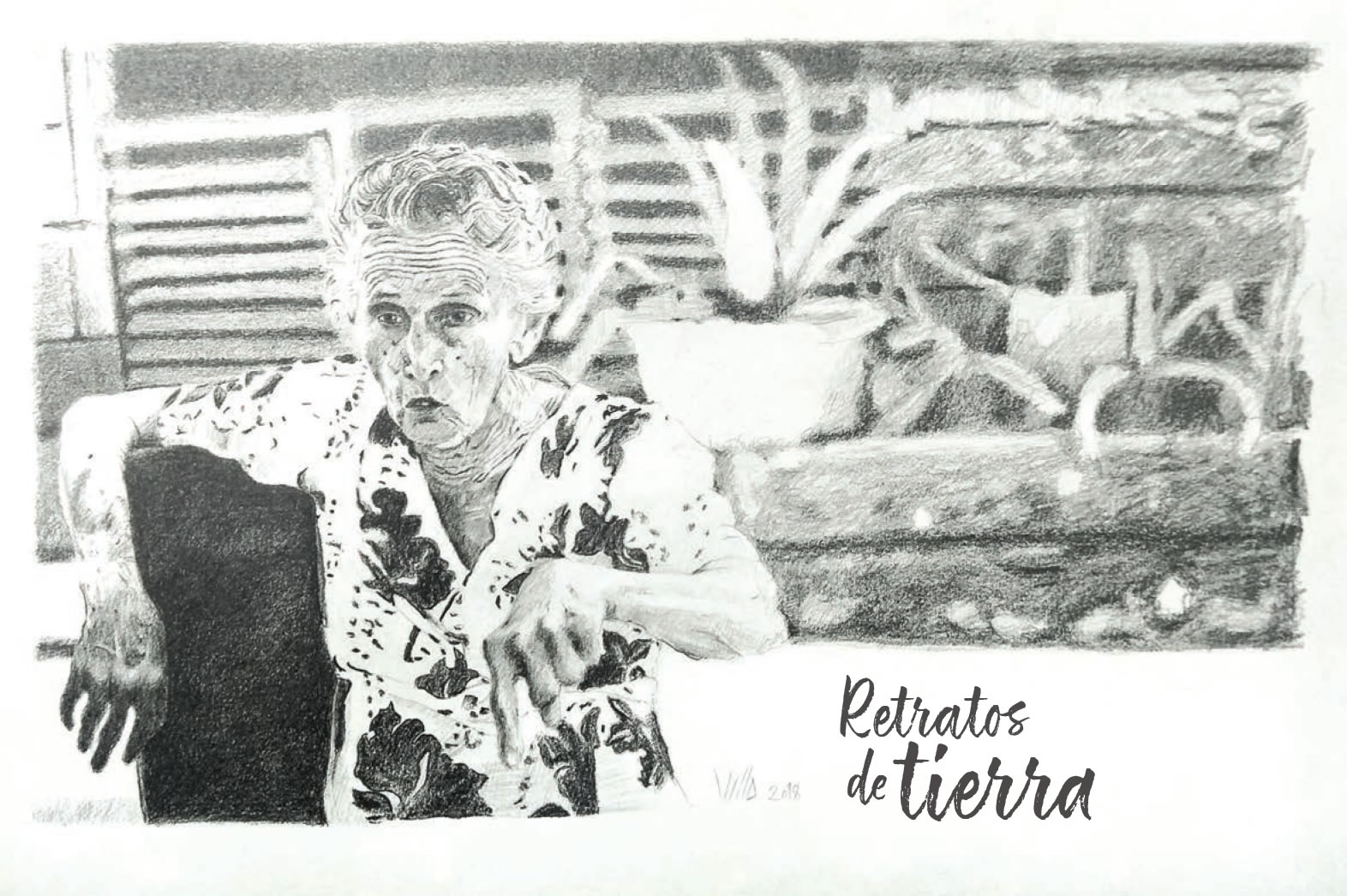

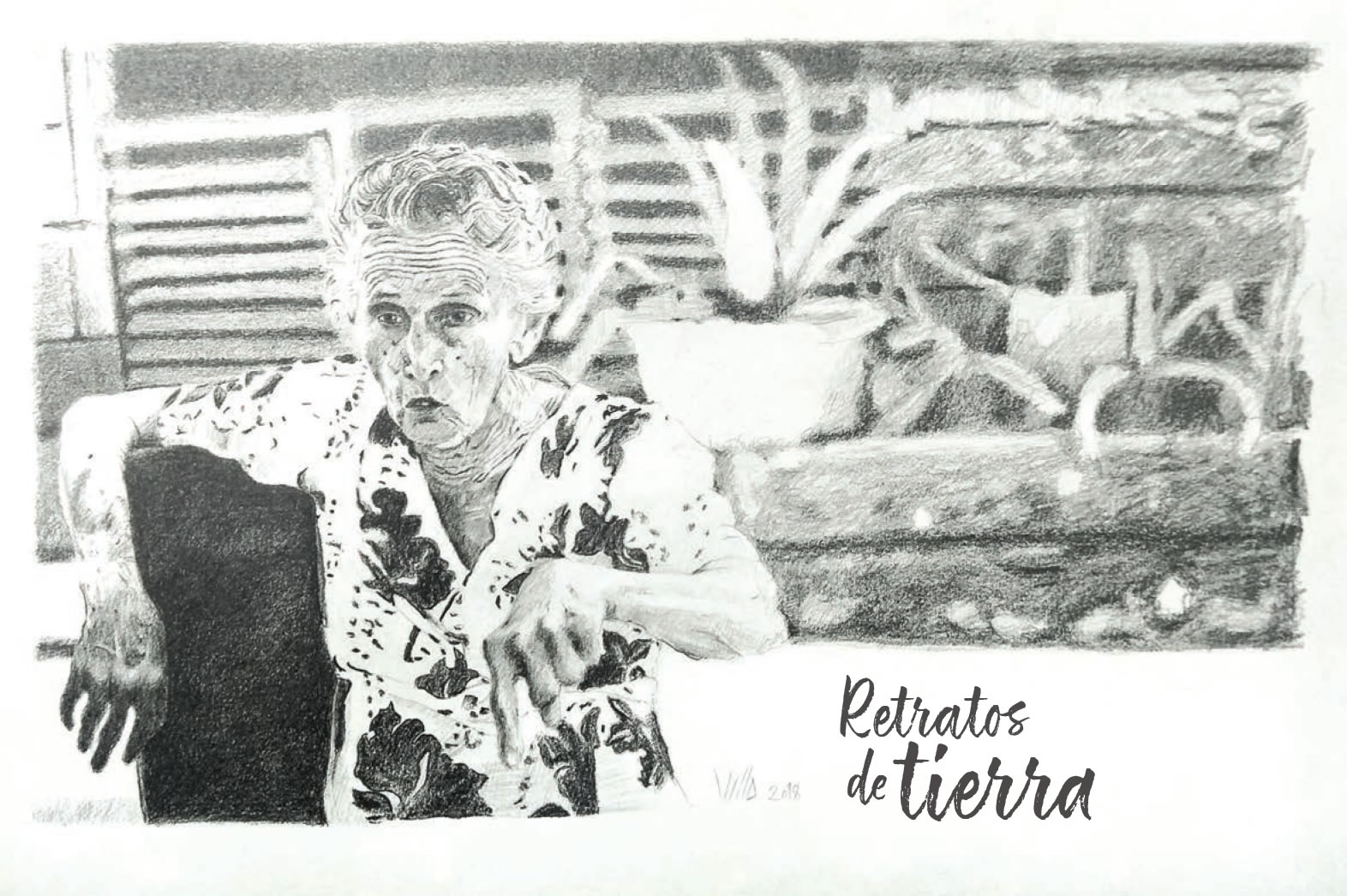

Martina García (QEPD), comunidad de Salaminita.